G

uerre 39-45 : Le Retour du printemps

| Les prisonniers | Le retour du printemps | Des liens durables |

Au printemps 1945, les prisonniers de guerre en Allemagne retrouvaient leur foyer. Environ 30 000 Finistériens ont été capturés lors de la débâcle française au printemps 1940. Une majorité des prisonniers attendra cinq longues années la libération par les Alliés au printemps 1945. Alors que les derniers témoins directs du retour des prisonniers s'en vont, nous avons retracé ce moment à partir des documents gardés dans les familles et quelques récits. Le vécu en Allemagne fut compliqué à raconter pour ces hommes même s'ils avaient gardé le contact avec leurs familles par courrier, en recevant des colis, en envoyant des mandats financiers des maigres rétributions touchées pour leur travail forcé. Ils sont rentrés au printemps 1945 dans un pays traumatisé qui avait d'abord le souci d'honorer les résistants, les morts en déportation...

Environ 70 Pouldergatois ont été faits prisonniers en 1940. Si certains ont été libérés rapidement notamment pour des problèmes de santé ou se sont évadés, la majorité a passé la guerre en Allemagne. Voici quelques témoignages de Pouldergatois sur les derniers mois de leur captivité et leur retour.

« L'été vient à grand pas pour une fois de plus. Sera-t-il le dernier ? Une fois de plus encore, nous l'espérons sans toutefois en être bien sûr. Rien que de voir les feuilles aux arbres nous ranime. Le soleil fait du bien et ses rayons sont des stimulants ». La lettre de Jean Kervarec à son frère Vincent, demeurant à Tremebrit, date du 7 mai 1944. Un mois plus tard, le 6 juin, le Débarquement a lieu en Normandie. Pour Jean comme pour les autres, prisonniers de guerre en Allemagne depuis le printemps 1940, le chemin sera encore long : un an de captivité avant que l'Allemagne ne capitule le 7 mai 1945. À cette date, les prisonniers ont déjà commencé à être libérés depuis quelques semaines au rythme de l'avancement des alliés, Anglais et Américains à l'ouest, Russes à l'est. Les retours en Bretagne auront lieu essentiellement en mai et juin 1945, parfois plus tard. Les routes seront plus ou moins sinueuses selon l'emplacement des stalags (camps) et les ultimes déplacements de prisonniers par les Allemands qui se replient. Cette dernière année, entre le Débarquement et la capitulation, les échanges entre les prisonniers avec les familles (courriers, colis de nourriture) ont quasiment disparu. La faim gagne dans les camps, la violence augmente, les bombardements s'intensifient. Les témoignages sont plus rares.

Près de six ans d'absence

À Pouldergat, commune rurale, la moitié des quelque 70 prisonniers de guerre vient du monde agricole. La mobilisation a eu lieu en septembre 1939. Au printemps suivant, à partir du mois de mai et l'offensive allemande, les soldats français sont faits prisonniers surtout dans le Nord et l'Est de la France lors de la débâcle qui conduit à l'armistice le 22 juin 1940. 30 000 Finistériens sont envoyés en Allemagne. Pour la majorité la détention va durer cinq ans. Au total depuis la mobilisation de septembre 1939, la coupure avec la famille et la vie "normale" aura duré parfois près de six ans. Chacun aura un vécu différent de ces années interminables, souvent très difficiles, parfois ponctuées de moments plus apaisés au contact des collègues de détention mais aussi des familles allemandes. Les prisonniers sont gardés la nuit dans des "stalags". Le jour ils travaillent dans des "kommandos" (unités de travail forcé), dans les fermes où les usines allemandes. Pendant toutes ces années, des échanges de courriers et colis sont organisés entre les prisonniers et leurs familles car la nourriture est toujours rare. Le lien n'est jamais rompu, sauf les derniers mois de la guerre pendant la progression des Alliés.

Le 6 juin 1944, l'annonce du Débarquement en Normandie, a été immédiatement diffusée. "6 juin 1944 : 15 H 30, à l'instant, on apprend le débarquement à l'ouest : Cherbourg ? Le Nord ? Belgique ? Hollande ?" écrit Jean Kervarec dans son carnet.

Le périple de Louis Kervarec

Les prisonniers en Allemagne savent donc que l'histoire est en train de tourner.

Leurs parcours à la fin de la guerre sont très différents selon leur implantation car les "stalags" sont éparpillés sur tout le territoire allemand jusqu'à la frontière russe. L'avancée des Russes va ainsi provoquer très tôt en 1945 des déplacements vers l'ouest, organisés par les autorités allemandes avant la prise des camps.

Le cas de Louis Kervarec (1) illustre bien cette situation. Son fils André a documenté très précisément son périple de l'hiver 1945.

Louis Kervarec (à gauche) et son copain Marcel Marcel Le Cunff entourent le fils de leur employeur à Trockenau (en Bavière)

En janvier 45, l'effectif du Stalag est de 49 000 prisonniers surtout des Français et des Russes, explique André Kervarec. Devant l'avancée de l'armée russe, le colonel commandant le Stalag VIII C annonce le 7 février le début de l'évacuation du camp, prévue à l'aube du 8 février. La veille, deux officiers médecins avaient visité l'infirmerie et l'hôpital afin de décider quels prisonniers partiraient à pied… Trois itinéraires sont prévus afin de rejoindre d'autres Stalags, l'un vers le Stalag X D de Hamburg, les autres vers le Stalag IX A de Ziegenhaim et vers le Stalag VII A de Moosburg. Une première colonne de 2000 prisonniers quitte le camp pour une marche de 528 km qui durera 28 jours.

La veille, l'homme de confiance principal du Stalag, Pierre M., rappelait les consignes : quelques vivres seront distribués au matin, chaque colonne sera formée de six compagnies de 250 hommes, chacune divisée en cinq groupes de 50 hommes. Il est conseillé de s'inscrire au chef de groupe en restant par affinité et autant que possible par baraque. Consignes : calme, discipline, entraide. Promesse était faite que le parcours n'excèderait pas les 100 km et qu'ils seraient logés et nourris correctement. Cela ne fut pas tenu…

Une pénible marche de 57 jours

La colonne de Louis Kervarec, la dernière, quitte Sagan le vendredi 11 février, alors que le front n'est qu'à 4 km, pour une longue marche de 57 jours. Ils sont 15 à 16 000 prisonniers. Si, pour faciliter la marche le fractionnement en compagnies et sections était admis, cela s'avère impossible : les hommes mal chaussés ne peuvent rester avec les chefs désignés et les Allemands conduisant la colonne ne tiennent aucun cas des fractionnements lors des appels, de la distribution des vivres et du cantonnement. Louis Kervarec ayant de bonnes connaissances en allemand, sera homme de confiance de son groupe de marche et responsable des cartes de vivres de la Croix Rouge.

Première étape de 19 km le 12 février à Wiesau. Ils séjournent dans une cour d'usine sous la neige ou dans des hangars ouverts à tous vents. Le 13, ils sont à Muskau, le lendemain après une longue marche de 34 km à Sprenberg où la colonne couche sur le terrain de sports. Le 15 à Senftenberg couchage dans un bois, le 16 à nouveau dans un bois. Les malades non présents dans la colonne au départ du matin ne reçoivent aucun ravitaillement. Puis halte à Grobenham dans une grange, puis à nouveau 30 km jusqu'à Riesa, Oschatz, Grimma, Borna. L'effectif de la colonne fond peu à peu…

Durant la longue marche, le ravitaillement très dérisoire comprenait : un pain de 1,5 kg à partager entre 5 à 6 camarades voire plus suivant les jours, très rarement une soupe chaude, des pommes de terre et du café si les sentinelles ne s'y opposent pas. Parfois de la viande en conserve à raison de 50 à 200 gr, ou du saucisson, de la matière grasse très rarement. En dehors des bois et des cours d'usine, le couchage était le plus souvent dans des granges mais souvent trop petites et sans paille… Il n'y avait aucun service sanitaire.

La marche continue vers Naumburg. Le lendemain 28 km pour rallier Sömmerda, puis Bad Langensalza, Mühlhausen, Heiligenstadt, Duderstadt, Osterode. Au fil des étapes et des pauses qui se répètent, si le nombre des prisonniers diminue soit par maladie, décès par fatigue et épuisement, les trainards étant abattus, celui des gardiens fond lui aussi. Jusqu'au passage de l'Elbe à Riesa, les sentinelles étaient nerveuses et menaçantes, et les coups de crosses fréquents. De plus, elles volaient le ravitaillement, surtout la part des malades qui ne pouvaient partir avec la colonne.

Dans une brouette

Albert Couturier, un des amis de Louis, du même Kommando, est malade et épuisé. Quittant la colonne malgré les risques et la surveillance, Louis dénichera un peu de schnaps dans une ferme. Cela retardera l'échéance qui risquait d'être fatale.

Mais les jours suivants, la maladie d'Albert s'aggrave. Ses jours semblent comptés. Par chance ou avec la connivence d'un gardien plus humain, dans une ferme abandonnée Louis déniche une brouette qui permet de le transporter. Nouvelle halte à Seesen, Goslar et enfin Hildeshein. Le lendemain matin samedi 7 avril au réveil, les gardiens allemands ont disparu. Dans la journée, vers 16 h 45, les prisonniers seront libérés par les Américains.

Les malades restés à l'hôpital et à l'infirmerie du camp d'origine VIII C, ont été libérés par les Russes le 16 février. Mais ils devront attendre le 20 février que des camions viennent les chercher et les convoyer à l'hôpital militaire de Rarwitz ou ils resteront jusqu'au 30 mars. Ce n'est que le 19 juillet qu'ils arriveront à Paris.

Le retour au pays en mai

Malgré sa libération le 7 avril, Louis Kervarec n'arrivera au camp de regroupement de Compiègne que début mai. Une carte de rapatrié est établie, et après visite médicale où son état est jugé bon, malgré un poids de 44 kg, un billet de train lui est remis. Sa fiche de transport à destination de Pouldergat précise, gare Montparnasse, train de 8 h15 du 10 mai 45. Dans le train du retour il retrouve Eugène Joncour du bourg de Pouldergat, prisonnier au stalag IV B de Mühlberg dans la Sarre.

Le 19 juin 45, il recevait sa fiche de démobilisation, ainsi que le pécule que touchait tout prisonnier pour ses années de détention sous les drapeaux. Pendant de nombreuses années il sera l'un des responsables de l'Association des Anciens Prisonniers de Guerre du secteur de Douarnenez.

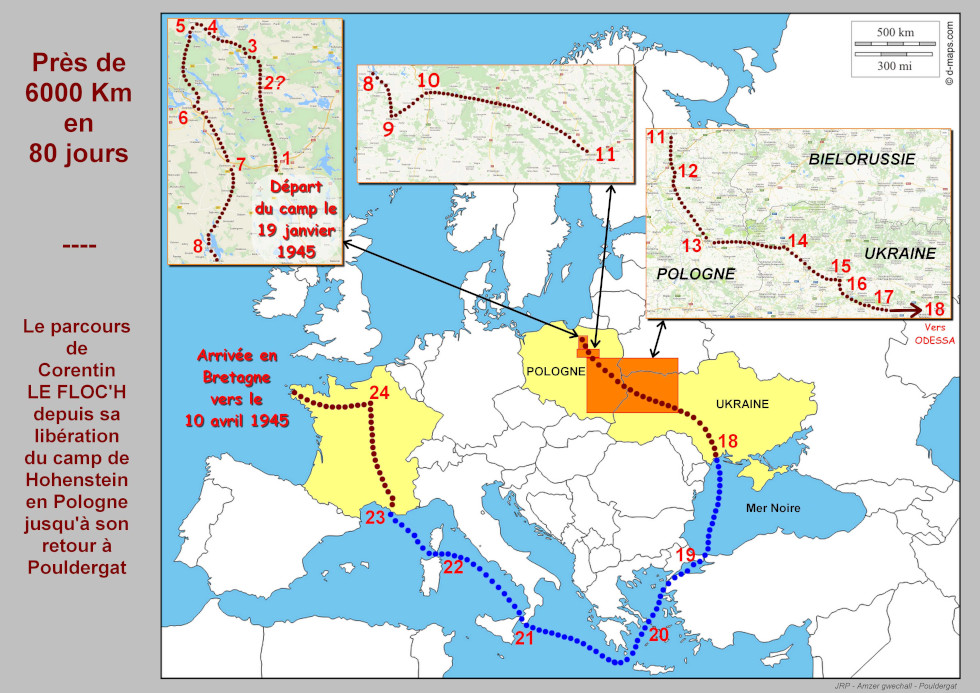

Les 6000 km de Corentin Le Floc'h

Les prisonniers retenus dans les stalags de l'est seront libérés les premiers mais leur retour compliqué prendra donc du temps. Le parcours de Corentin Le Floc'h (2) qui demeurait alors à Kergonnec, retracé par Jean-René Perrot, l'illustre également.

Le parcours de retour de Corentin Le Floc'h

Corentin Le Floc'h a rédigé un journal de ses derniers jours en captivité (ci-joint).

Retour de Pierre Peuziat - Eviter les Russes

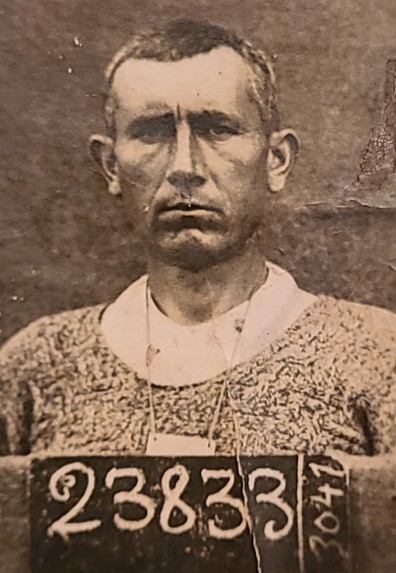

D'autres prisonniers ont témoigné de cette période du retour. Les souvenirs de Pierre Peuziat (3) ont été recueillis par sa petite fille Marie-Madeleine. Pierre Peuziat, né en1906 à Mahalon, installé comme ouvrier agricole à Keramblevec autour de 1935, a été mobilisé en 1939 et fait prisonnier en 1940.

Pierre Peuziat et son N° de matricule de prisonnier

Pierre Peuziat passera l'essentiel de sa captivité dans le stalag IV F près de Dresde. Il a deux filles, Alice née en 1932 et Maryvonne en 1937.

Sa petite fille Marie Madeleine, fille d'Alice, raconte sa libération.

" Le 8 mai 1945 en allant du stalag/baraquement à la ferme, Pépère et Lom (Guillaume Ansquer) virent le drapeau, qui d'habitude haut levé, traînait par terre. C'est Pépère qui le premier se rendit compte de cette anomalie osant imaginer immédiatement la fin de la guerre. Ils se séparèrent, chacun allant chez son patron. Arrivé chez Bruno, Pépère s'entendit dire par celui-ci - Hitler ist tot (Hitler est mort) -, Pépère réagit d'une façon un peu douteuse - Das ist nicht wahr (ce n'est pas vrai) - mais s'étonnant quand même du drapeau délaissé, Bruno lui répéta - Hitler ist tot -. Sur le moment Pépère ne réussit pas à exprimer sa joie, il réagissait toujours comme un prisonnier et craignait vraisemblablement encore une réaction de révolte.

Pierre Peuziat (au centre) au stalag dans la neige

Enfin tous les prisonniers du village se regroupèrent et se rendirent jusqu'à la ferme des parents de Christa, seuls propriétaires d'un camion, pour demander au père ou à Helmut, qui était en permission, de les conduire jusqu'au plus proche camp américain. Helmut finit par accepter qu'un de ses ouvriers les véhicule. Ils étaient vingt ou trente dans le camion et cet employé n'avait sans doute jamais de sa vie encore eu autant de marks. Il les conduisit jusqu'à la tombée du jour dans une ferme et ils passèrent la nuit sous un hangar. Le matin, au lever, c'est tout surpris qu'ils trouvèrent leur petit déjeuner préparé, jus fumant et pain. Les allemands du village s'étaient sans doute sentis obligés de traiter les vainqueurs correctement.

Et puis ils marchèrent des heures. Enfin vers onze heures ils arrivèrent au camp US, sauvés des nazis et loin des russes car ils craignaient aussi l'avancée de l'armée rouge. Pris en charge par les américains, ils prirent l'avion jusqu'au Bourget -seulement quatre heures et demi pour le voyage!-. A Paris, cette nuit-là, ils furent douchés, poudrés contre les poux et désinfectés. Enfin ils prirent le train jusqu'à Quimper. À leur arrivée, des stands étaient dressés sur le quai, ils se restaurèrent et furent appelés selon leur destination. Ils prirent place dans un car qui commença à les éparpiller dans la région bigoudène d'abord, puis le Cap, Meilars et enfin Pouldergat. Il ne restait plus que Lom Ansquer, qui continuait jusqu'à Guiler-sur-Goyen".

L'émotion du retour

Comment gérer le moment des retrouvailles cinq ou six ans après selon les parcours des anciens conscrits. Les familles savent que les pères, les frères, les fils vont rentrer. Quand ? Difficile d'être précis. On peut imaginer les tensions du côté des parents et des enfants et du côté de l'homme qui revient avec en tête quelques photos de la famille envoyées par courrier. Beaucoup de choses ont changé, surtout dans les esprits. Les uns ont vécu en Allemagne une autre vie, de nouvelles relations difficiles à expliquer. D'autres se sont habitués aux privations, à la peur aussi du bruit des bottes de l'occupant.

Les prisonniers sont un peu tendus quand ils approchent de Pouldergat.

Marie Madeleine, la petite fille de Pierre Peuziat raconte.

"Pépère demanda à ce qu'on l'arrête au pont de Kervalanec, comme il en fait aujourd'hui la confession, c'était pour ne pas devoir se rendre compte que s'il avait fait entrer son ami et le chauffeur, il n'aurait sans doute pas pu les honorer en leur offrant à boire. C'était au petit matin, il faisait encore nuit, il frappa. Maman, qui pourtant depuis des années vivait dans la crainte et n'ouvrait jamais la porte obéissant à ce que Mémère lui avait appris, se leva, sans doute une prémonition, et s'élança jusqu'à la porte pour l'accueillir, son père, elle ne le reconnut pas immédiatement si ce n'est à sa voix".

Retour de Jean Pellé, le jour de l'Ascension

Jean Pellé (4) demeurant au bourg de Pouldergat s'est aussi réservé un « sas » de décompression.

Photo de prisonniersau stalag : Jean Pellé (à gauche).

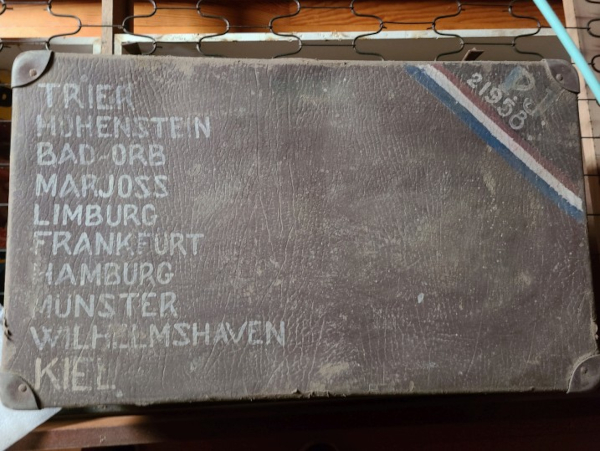

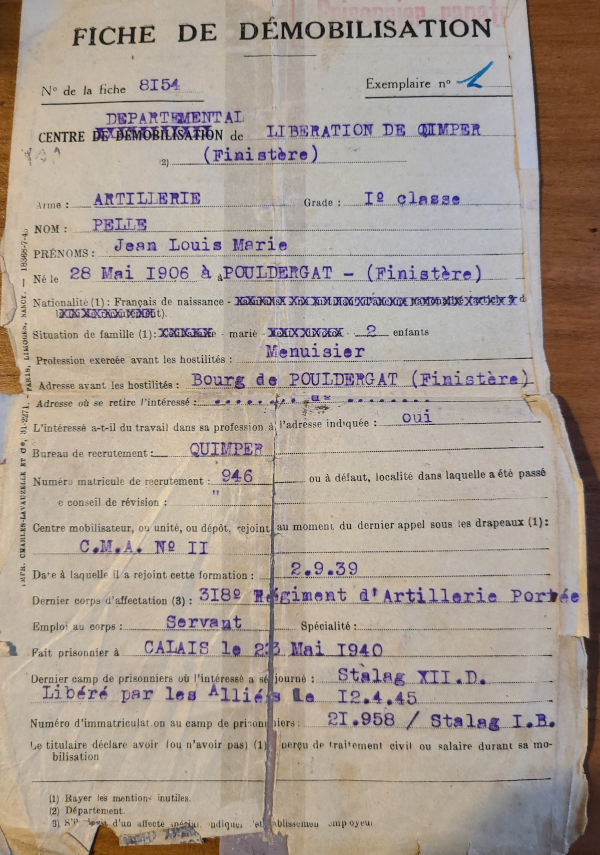

Mobilisé en septembre 1939, fait prisonnier en mai 1940, Jean Pellé sera libéré du Stalag XII D (ville de Dierdorf dans l'ouest de l'Allemagne) fin mars 1945.

La valise de Jean Pellé avec le nom des villes,

le numéro de prisonnier (21958) du dernier camp fréquenté (le stalag XII D),

les initiales PJ et un filet tricolore

"Le 28, arrivée des Anglais. À 2h de l'après-midi, la délivrance", écrit-il sur le carnet où il consigne les multiples étapes de sa vie de prisonnier et surtout les colis de nourriture reçus. Il rejoindra Bonn le 2 avril, puis engagera le voyage du retour vers la France le 12 avril. Le 13 avril il arrivera en France, à Jeumont, ville frontière avec la Belgique. À leur arrivée en France, les prisonniers sont pris en charge par des centres d'accueil pour rapatriés. Dans ces structures, on vérifie leur identité, leur état sanitaire, on leur remet une carte de rapatriement et, en principe, un paquetage d'effets de première nécessité (vêtements civils, chaussures, ravitaillement, bon de transport pour rejoindre le domicile…) ainsi qu'une somme en liquide.

L'ancien prisonnier sera de retour à Pouldergat seulement en mai, un mois plus tard, après cinq années de captivité.

Sa fille Marguerite qui a alors 9 ans se souvient. "Nous savions qu'il devait arriver mais sans avoir de date. Ce jour-là, nous étions à l'église pour les vêpres de la fête de l'Ascension (le jeudi 10 mai). Quelqu'un est venu nous dire qu'il était arrivé et nous attendait à Foennec-Veur. Un Pouldergatois l'avait reconnu à la gare de et l'avait ramené dans son camion. Nous sommes sorties de l'église. Maman était trop émue. Elle nous a laissé avec la tata (la sœur de Jean) aller le chercher. Je me souviens qu'il était amaigri. Là-bas, il n'a pas reconnu Odette".

Sa deuxième fille était née en mars 1940. Il est probable que son père qui était alors en opération dans l'Est de la France près de la frontière avec le Luxembourg, ait eu une permission à cette occasion. Le mois de mai suivant il sera fait prisonnier. Il reverra ses deux filles et sa famille cinq ans plus tard.

Une histoire difficile à raconter

À son retour Jean Pellé n'a pas été déposé au bourg par le camionneur. Est-ce l'illustration d'une certaine distance ou pour le moins indifférence envers le prisonniers ?

Yves Durand, historien de la captivité a parlé de "retrouvailles difficiles".

"La France où les prisonniers de guerre reviennent en 1945 est bien différente de celle qu'ils ont quittée en 1939 ou 1940. Elle est pleine du souvenir tout proche des atrocités commises par l'occupant. Elle célèbre les héros de la Résistance et leur part dans la lutte et la victoire sur l'Allemagne nazie. Or, l'image des « captifs de l'an quarante » reste et restera longtemps, jusque dans leur propre esprit, associée à la débâcle subie cinq ans plus tôt. Les prisonniers sont, au mieux, les victimes expiatoires de la défaite, voire ses responsables" écrit-il.

Marguerite pense que c'est son père qui a demandé à être déposé à Foënnec-Veur. Il fallait sans doute cette transition pour affronter les émotions du moment. Ce sas aura permis à chacun de se préparer.

À Pouldergat, la vie du menuisier rapidement. Les chantiers ne manquent pas. Mais les prisonniers ne seront jamais très bavards sur leur expérience en Allemagne. Plus que les mots ce sont les écrits laissés sur des carnets pendant cette parenthèse dans leur vie qui permettra d'imaginer leur histoire.

Car il y a eu des drames

"Mon oncle Hervé Hascoët est rentré malade en 1945, explique son neveu. Il a été placé trois mois dans un sanatorium à Vannes, avant de rentrer à Kervoannou où il est décédé de la maladie fin 1945". Au moins deux autres prisonniers pouldergatois sont morts pendant leur détention, de tuberculose : Alain Cariou du bourg et René Larvor de Kervidinic.

Une date gravée sur un arbre

Il y a une autre illustration de ce moment intense des retrouvailles. Jean Kervarec (5) fait prisonnier le 17 mai 1940 rejoindra Pouldergat cinq années plus tard, également en mai 1945. Impossible de savoir le jour précis de son arrivée à Tremebrit. Il reste juste un témoignage. René et Jean Moreau, enfants habitant le moulin, en contrebas du manoir, se souviennent du retour de leur voisin. Jean, le plus jeune âgé de 7 ans, ne le connaissait pas et a eu peur de son allure de vagabond. Interrogé avec son frère René, il a indiqué qu'il avait regardé le prisonnier libéré graver la date de son retour sur le tronc d'un arbre à l'entrée de la ferme. Les deux frères sollicités séparément ont indiqué le même arbre toujours debout. 80 ans après il a été impossible de retrouver cette inscription sur ce hêtre.

Le hêtre à proximité de l'entrée du manoir de Tremebrit, sur lequel Jean Kervarec a gravé en 1945, la date de son retour dans ses terres.

- (1) Louis Kervarec : né en 1916, demeurant au bourg de Pouldergat ou son père est boulanger. Il est fait prisonnier le 26 mai 1940 et libéré le 7 avril 1945 et rejoint Pouldergat le 10 mai.

- (2) Corentin Le Floc'h : né en 1907. Demeurant à Kergonnec. Fait prisonnier le 7 mai 1940. Libéré par les Russes le 22 janvier 1945. Retour en France en avril. Il rejoint Pouldergat quelques jours plus tard.

- (3) Pierre Peuziat : né en 1906, ouvrier agricole, demeurant à Keramblevec. Fait prisonnier en mai 1940 et libéré le 8 mai 1945.

- (4) Jean Pellé : né en 1906, menuisier demeurant au bourg, né en 1906. Fait prisonnier le 24 mai 1940. Libéré par les Anglais le 27 mars 1945. Retour à Pouldergat le 10 mai.

- (5) Jean Kervarec : cultivateur demeurant à Tremebrit, né en 1906. Fait prisonnier le 17 mai 1940 à Vervins. Libéré au printemps 1945.

Textes, documents : Marie-Madeleine Hénaff, André Kervarec, Ronan Kervarec, Ronan Larvor, Jean-René Perrot.