G

uerre 39-45 : Une envie de garder des liens

| Les prisonniers | Le retour des prisonniers | Des liens durables |

Ils sont rentrés, massivement au printemps 1945, ont repris le cours de la vie à Pouldergat. Ils ont peu parlé, bien rangé photos et lettres dans un tiroir. Une envie d'oublier ? Plutôt la difficulté de raconter cinq années entre parenthèses dans un pays lointain où tout n'a été rose ni noir. Les prisonniers ont travaillé à côté des Allemands, pas de leur côté. Ici les Allemands représentaient les occupants, les coupables de la guerre, d'une certaine misère, de la séparation. Là-bas il y avait des habitants également privés de leurs proches mobilisés sur le front, des familles également déstabilisées faute de bras pour assurer le quotidien. L'arrivée des prisonniers a été pour beaucoup un soulagement. Il y a eu de part et d'autre souvent du respect, parfois des amitiés, jusqu'à des relations sentimentales. Et comment expliquer ces photos avec les copains de galère sur lesquels tout le monde pose avec le sourire, parfois des instruments de musique en main. Ces images n'ont pas été censurées par le gouvernement pétainiste car elles rassuraient en France et plaidaient pour la bonne politique de Vichy, mais elles témoignaient aussi des solidarités entre prisonniers. Difficile donc pour les familles de Pouldergat (comme ailleurs) de transmettre cette histoire.

Après la guerre l'envie de garder un lien au-delà de la frontière est resté de part et d'autre. Des relations ont eu lieu pendant des années entre quelques familles. Ce sont surtout des familles allemandes qui ont tenté de se rapprocher de leurs anciens "travailleurs". Le plus souvent par lettres, en langue allemande ou en français. Plus rarement, il y a eu des voyages. On peut citer une visite chez Jean Pellé au bourg de Pouldergat.

Retour sur une envie compliquée de prolonger de simples relations humaines après une guerre que beaucoup n'avaient pas choisi. Ces témoignages illustrent bien sûr des relations positives. Il ne faut pas oublier la souffrance des autres moments et les lieux de maltraitance, le traumatisme durable de ces cinq années pour beaucoup de prisonniers.

Jean et son ami Hugo

Jean Pellé a été libéré en avril 1945. Un an plus tard, le 18 juin 1946, une lettre écrite en allemand arrive au bourg de Pouldergat où il a relancé son atelier de menuiserie. Elle est signée "Dein freund Hugo" (ton ami Hugo) et vient de la localité de Niederhausen.

Jean a travaillé un certain temps (difficile de savoir quand et quelle durée) dans une entreprise de cette ville de l'ouest de l'Allemagne, à une quarantaine de kilomètres de Francfort. Il a manifestement eu de "bonnes" relations avec la famille Hassel dont le patron Hugo.

Cette première lettre illustre les relations entre le Pouldergatois et son "ami" allemand.

"Aujourd'hui, nous voudrions t'écrire quelques lignes de plus, commence Hugo dans ce courrier retrouvé à Pouldergat que nous avons traduit. Nous t'avons déjà écrit deux fois, mais nous n'avons pas eu de nouvelles de vous. Tu n'as pas reçu nos lettres ? Nous allons tous encore bien et nous espérons que toi et tes proches aussi". Il donne ensuite quelques nouvelles de Français qui étaient aussi sans doute prisonniers, dont un certain Hubert qui "souhaite se marier avec Emmi". Une autre relation commune, René P. est lui "toujours en vie et se repose dans un sanatorium allemand".

Le courrier d'Hugo concerne aussi son frère Arthur qui est prisonnier de guerre en France dans un camp de Mont-de-Marsan. "Si tu peux faire quelque chose pour lui, s'il te plaît, fais-le. Nous t'en serions très reconnaissants".

"As-tu repris ton travail de menuisier ? continue Hugo. Comment va la vie là-bas ? Je te propose de revenir nous voir, ou dois-je plutôt venir te voir ? Écris-nous pour nous raconter ton voyage de retour et ton accueil au pays".

Hugo évoque ensuite la situation de son entreprise avant de conclure. ""Mon cher Jean, je te souhaite à ta femme et à tes enfants, tout le bonheur du monde. Je t'embrasse bien fort".

Cette lettre de juin 1946 se termine par les "salutations" de la famille : Minna et Kurt, Paul et Lina, Hedwig, Renate, Karin... Kurt est le fils d'Hugo et Paul son frère.

Jean Pellé a fini par répondre. Il y aura sans doute plusieurs échanges. Il n'y a pas de traces.

Cet échange illustre la ténacité des allemands à conserver des liens. On en a la preuve près de 20 ans plus tard avec un nouveau courrier qui est à l'origine de leur voyage à Pouldergat.

La visite à Pouldergat, 20 ans après

La nouvelle lettre datée du 26 juillet 1964 est cette fois écrite en français. "Je suis un cousin de Kurt Hassel qui m'a demandé de vous écrire parce que j'ai appris le français à l'école, explique Erhard Klein. Plusieurs fois, il m'a parlé de vous et il est intéressé par ce que vous faites. J'ai lu votre dernière lettre de 1956. Je ne sais pas si vous savez que la même année son père Hugo est mort. Kurt est marié et il a deux beaux enfants". Erhard ajoute qu'un voyage est prévu en France et qu'ils aimeraient passer à Pouldergat pour revoir Jean.

Hugo, le "copain" de Jean Pellé est donc décédé mais son fils Kurt veut garder des relations avec le Breton. Pourtant, les liens avec lui ont été plus ténus. Kurt est né en 1931. Il était donc jeune adolescent quand il a croisé Jean dans l'entreprise familiale.

Finalement, les Allemands séjourneront quelques jours à Pouldergat en octobre 1964. Paul, le frère d'Hugo, et son épouse Lina seront hébergés dans la maison du bourg, Kurt et Erhard à l'hôtel devant l'église.

Il en reste trois photos.

Devant la maison, aujourd'hui 1 rue de Saint-Ergat.

Lina, la femme de Paul est à droite, devant Marie Jeanne, la soeur de Jean Pellé et Marguerite sa fille accompagnée de ses enfants.

Devant la maison, on voit Paul, Jean et Kurt. Erhard prend une photo des enfants

Une visite a lieu au nouveau terrain de football de la commune inauguré la même année

Après ces deux ou trois jours passés à Pouldergat en octobre 1964, le seul échange qui a laissé des traces, aura lieu ensuite en 1970. Il s'agit du faire-part de décès de Kurt à l'âge de 39 ans.

Dans la famille, il n'y a pas d'autres documents conservés.

"On l'appelait Schang"

L'histoire aurait pu s'arrêter là. Ronan petit-fils de Jean Pellé l'a reprise plus de 50 ans après. "Sur l'avis de décès de 1970 figuraient les noms des enfants de Kurt dont Christiane. Au hasard, en recherchant un lien avec une Christiane Hassel et le nom de la commune Niederhausen, également visible sur l'avis de décès, nous avons trouvé une adresse mail sur un document administratif concernant la fermeture d'une société. Un premier message est envoyé le 23 octobre 2023, un peu à l'aveuglette à l'adresse indiquée. La réponse arrivera le soir même. Nous avons joint la famille chez qui Jean Pellé a travaillé. Christiane Hassel la fille de Kurt a répondu. Les échanges sur le net se feront en langue allemande, via un traducteur automatique parfois approximatif. Dans sa réponse, Christiane évoque "une énorme et agréable surprise par rapport aux information quotidiennes qui concernent les événements violents du monde". Elle explique ensuite les histoires transmises sur la période de la guerre.

"Ma grand-mère Minna de Niederhausen, où se trouvait la maison des parents Hassel, parlait toujours de "Schang", écrit Christiane. Dans ma famille, qui comprend feu grand-oncle Paul et grand-tante Lina, les gens parlaient de temps en temps de "Schang" pendant mon enfance, de sorte qu'il était clair pour nous, les enfants, qu'il était très aimé et qu'il faisait partie de la famille pendant sa captivité".

"D'après les histoires que j'avais lues, je l'imaginais comme un jeune homme fort, énergique, sûr de lui et drôle. Je me souviens qu'il était menuisier... Dans les tristes jours de la guerre, en tant que prisonnier de guerre – loin de sa famille et de la mer – une période difficile et oppressante".

Jean Pellé a sans doute passé plusieurs mois dans le secteur de Niederhausen où se trouvait un camp de prisonniers qui hébergeait le soir les travailleurs des "kommandos" envoyés dans les fermes et les usines locales.

Christiane va poster plusieurs photos de l'entreprise familiale.

L'entreprise Hassel

"Je ne sais pas si Jean a travaillé à Niederhausen ou s'il a aidé dans la nouvelle entreprise Heinrichshütte. Comme la famille du côté paternel était clairement socialiste, qu'on travaillait autrefois durement dans les mines de fer et qu'on avait encore une petite scierie à la maison ainsi qu'une petite exploitation agricole avec un cheval et deux vaches, les relations étaient humainement à égalité et on ne méprisait pas un adversaire ou un ennemi. C'est du moins ce qu'on m'avait raconté. Après la guerre, le facteur de division était malheureusement la langue".

Christiane a recueilli suite à un premier échange, un témoignage qui illustre les relations entre Allemands et Français.

"J'ai reçu récemment des informations d'un homme âgé de 90 ans ancien maître boulanger, écrit-elle. Il était le fils du restaurateur et maître boulanger de l'époque à Niederhausen. Quand il était enfant, il y avait des prisonniers de guerre français qui travaillaient dans la boulangerie de son père. Cela était utile, car les hommes allemands aptes à la guerre avaient dû aller au front. Il nous a parlé de deux ou trois aides français qui se trouvaient dans un camp à la périphérie de Niederhausen (Hohe Grete). Avec d'autres, ils étaient amenés par les militaires chaque soir et chaque matin. A l'heure des repas, il était d'usage dans la famille que tout le monde s'assoie à la même table et mange ensemble. Comme il restait souvent des restes de pain et de gâteaux à la boulangerie, les jeunes gens étaient autorisés à les utiliser pour les emmener à leur camp le soir. Les surveillants allemands du camp l'ont remarqué. Ils se sont ensuite plaints à la police militaire en expliquant que les prisonniers avaient un meilleur pain à manger que le pain sec militaire. Son père, maître boulanger, a alors reçu une convocation et a dû se présenter au tribunal du chef-lieu d'Altenkirchen. Heureusement, l'affaire n'a eu aucune conséquence. Je ne sais pas si ton grand-père Jean devait aller à ce camp le soir ou s'il restait chez mes grands-parents Hugo et Minna Hassel dans la famille à Niederhausen, à 500 m de là ".

Christiane se souvient aussi de la visite de son père et de son oncle à Pouldergat (elle avait alors 8 ans). "Lorsque la famille est revenue de Bretagne elle a offert aux enfants les toutes premières crêpes et de superbes sabots bretons avec des chaussons en feutre et pour moi une poupée avec des vêtements traditionnels bretons - nous, les enfants, en étions très fiers ! Jeune femme, j'adorais écouter de la musique bretonne et irlandaise". En 1964, les visiteurs allemands étaient passés par Locronan, en compagnie de leurs hôtes pouldergatois.

"Envoie-nous un signe de toi"

D'autres familles pouldergatoises ont eu des contacts avec des familles allemandes où les prisonniers ont travaillé.

C'est le cas de la famille de Pierre Peuziat. Pierre a été prisonnier notamment dans le stalag 4F, près de Dresde, dans la partie libérée par les Russes. Il est aussi rentré en 1945.

Pierre Peuziat (à gauche sur la photo) avec une famille allemande, qui illustre les relations apaisée que des prisonniers ont pu avoir.

Ici l'après-guerre commence en 1957. Pierre Peuziat qui habite toujours à Keramblevec à Pouldergat reçoit un courrier de Grumbach le 9 décembre. Il est signé Bruno W. chez qui il a travaillé.

"Cher Pierre !

12 années ont passé... Nous avons souvent pensé à toi pendant cette longue période et parlé de toi. Es-tu encore en vie et encore en bonne santé ? Ta femme et tes filles se portent bien encore ? Si tu dois recevoir ces lignes alors s'il te plaît envoie nous un signe de toi, nous serions très heureux.

Maintenant je voudrais te dire quelque chose de nous. Notre fils Heinz n'est pas revenu de la guerre, nous ne connaissons absolument rien de lui, et cela nous remplit de douleur... Oui Pierre, nous devenons vieux maintenant. Je suis sûr que tu seras aussi grand-père... Maintenant cher Pierre c'est bientôt la jolie fête de Noël. Est-ce que tu te rappelles encore de cela ? Mais maintenant c'est encore plus joli que quand tu étais là, car nous avons de la joie et pas la détestable guerre. Il y a déjà de la neige et quand tu traverses le village le soir des petites lampes électriques brulent déjà aux fenêtres des chambres pendant l'Avent, cela est très joli. Oui Pierre si tu pouvais maintenant avec ta dame à la Noël venir nous voir à Noël ce serait une immense joie. Maintenant c'est beaucoup plus joli chez nous que quand tu étais là. Il n'y a plus eu autant de neige comme quand tu étais là... Maintenant je vais arrêter d'écrire, l'horloge sonne 10 heures du soir, chez vous seulement 9 heures. L'écriture latine me fatigue parce que d'habitude j'écris toujours en allemand. Tu trouveras quelqu'un qui te traduira la lettre et quand tu m'écriras à nouveau je trouverai aussi quelqu'un. Moi et ma famille espérons que toi avec ta famille sont en bonne santé. Souhaits chaleureux à toi".

Il y aura quelques échanges entre Pierre et Bruno début 1958, avant que le temps, la langue, la distance ne fassent leur œuvre. Pierre Peuziat a quitté Pouldergat pour s'installer à Douarnenez en 1959.

"Nous avons vécu comme frères"

L'histoire ne va pas pourtant pas s'arrêter là comme pour celle de Jean Pellé, grâce à Marie-Madeleine la petite fille de Pierre. En 1972, l'adolescente qui a pris "allemand première langue" au collège va engager une correspondance avec l'ami de son grand-père.

"A 13 ans, avec quelques mois d'apprentissage d'allemand, alors que mes grands-parents ressortaient du tiroir des documents pour des démarches administratives, j'ai découvert une adresse en Allemagne, explique-t-elle. C'était celle de Bruno W. chez qui mon grand-père a passé la plus large partie de son temps de prisonnier".

Marie-Madeleine écrit une première lettre à Bruno en septembre 1972. La réponse arrive le 1er octobre.

"Ma chère Marie Madeleine, Le 28 septembre j'ai reçu ta lettre. J'étais très heureux et je te remercie pour cela, écrit Bruno. En la lisant mes yeux étaient larmoyants de joie. Ton grand-père et moi avons vécu comme frères et je pense et je parle souvent de lui... Salutations chaleureuses à toi ainsi qu'à tes parents et frère et sœur".

" J'ai correspondu pendant plus de 15 ans avec ce vieux grand-père et sa petite fille Birgit, qui malheureusement ne pouvait pas apprendre le français à l'école puisque rattachée à la RDA (à l'est du rideau de fer)" précise Marie-Madeleine. À la fin des années 1980, la correspondance va s'arrêter sans que les deux familles ne se soient vues.

"Il nous a régalé avec sa musique"

André Kervarec a aussi vécu les liens durables tissés par son père Louis en Allemagne. "Mon père exerçait le métier de boulanger comme son père Hervé au bourg de Pouldergat (bâtiment démoli qui se situait à l'emplacement de l'actuel parking de l'église)" rappelle-t-il. Prisonnier de guerre, il travaillera notamment dans une boulangerie à Trockenau. André a retracé le retour compliqué de son père en Bretagne en 1945 (voir le chapitre précédent).

Après la guerre, Louis sera pendant plusieurs années un des responsables de l'association des anciens combattants prisonniers de guerre du canton de Douarnenez. Il est décédé en 1979. Un contact imprévu aura lieu quelques années après sa disparition.

André Kervarec raconte :

"Du 15 au 18 mai 1990 avait lieu à Quimper le rassemblement international de l'Amicale des Stalags et Oflags VIII qui devait rassembler 460 congressistes au Chapeau-Rouge. Ma mère Marie Thérèse Fertil décidait de participer à ce rassemblement. Au cours des conférences et du repas elle fit la connaissance de Joseph Pattier domicilié à Gaël (35), ancien prisonnier au stalag VIII C et lui aussi dans un Kommando à Trockenau. Joseph Pattier avait été rapatrié en 1944. Il raconta à ma mère qu'il retournait régulièrement depuis 1983 dans la région du Stalag dans la famille de son ancien patron. Celui-ci lui parla d'une certaine Vera Goldmann la fille de son contre-maître à Trockenau âgée à l'époque de la guerre de 18 à 19 ans. Son ancien patron lui ayant donné son adresse à Brühl, il s'y rendit en 1984. Elle lui demanda s'il ne connaissait pas un Louis Kervarec qui était boulanger chez Teichert, en face de chez elle à Trockenau, lui disant que c'était un très bon copain qui lui avait appris à siffler et des chansons françaises qu'elle chante encore".

Louis Kervarec faisait en effet partie d'une troupe de théâtre, d'une équipe de football, et jouait du banjo, animant les soirées dans les baraques

"En juin 1990, Joseph Pattier, ayant Vera au téléphone, lui apprenait le décès de mon père Louis en 1979, continue André. En retour elle souhaitait que je prenne contact avec elle car elle serait enchantée de faire connaissance avec ma mère et moi. Je lui écrivis le 26 juin et recevait le 29 une longue lettre en allemand".

"Je vous remercie pour votre lettre qui m'a procuré une grande joie. Je n'aurais jamais pensé avoir des nouvelles de votre père, écrit Vera. C'est grâce au cher Joseph Pattier que j'ai appris que votre père était décédé, ce qui m'attriste : ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. De votre père je ne peux dire que du bien. Il nous a régalé avec sa musique. Il a plutôt passé du bon temps à Trockenau chez Teichert le boulanger. C'était un camarade sympa que je n'oublierai jamais et ça me désole de ne plus pouvoir le revoir. Sous peu je vais me rendre chez Joseph et nous vous visiterons (ou vous nous visiterez ?) comme me l'a dit Joseph. Je vous remercie beaucoup pour les photos. Je reconnais quelques camarades malgré les 45 ans passés. La plus belle photo est celle de Louis qui joue de la guitare en riant : c'est ainsi qu'il demeure dans mon souvenir. C'était un chic type, vous pouvez être fier de votre cher père".

"Joseph Pattier et Vera vinrent à Douarnenez chez ma mère, le mois d'août suivant. Malheureusement je n'étais pas présent. La rencontre, à l'occasion d'un goûter, fut forte en émotions de part et d'autre, Joseph Pattier faisant l'interprète, commentant les vieux documents et photos du séjour" ajoute André.

Le contact avec Vera perdura pendant cinq ans.

"J'aurai tant de questions"

La famille de Corentin Midy a aussi été sollicitée par des Allemands. Corentin, né en 1918, a été prisonnier essentiellement au stalag situé à l'est de la ville de Szczecin, qui est aujourd'hui au nord-ouest de la Pologne.

Le 21 avril 1982, une lettre arrive à Pen ar Menez. Elle est signée d'Elly I., demeurant à Bochum et est adressée à "Monsieur Corentin, Cher Midy". L'auteure confond le nom et le prénom. Elle a obtenu l'adresse par l'intermédiaire d'une autre famille allemande. On retrouve les mêmes mots. "Je veux vous écrire car nous avons si souvent parlé de vous que je me réjouis enfin maintenant de reprendre contact avec vous... J'aurai tant de questions. Je ne sais pas par laquelle commencer. Comment êtes-vous autrefois en 1945 rentré à la maison ? Cela a-t-il été difficile ?".

Elly explique que sa famille a dû quitter l'Allemagne après la guerre. "Mon frère et moi avons été conduits en Russie en 1947 avec un transport à bestiaux. Mon père jusqu'à sa mort n'a pas voulu croire que nous avions perdu notre pays pour toujours".

Elly, qui vit alors dans l'ouest de l'Allemagne, anime une association réunissant des habitants de sa région d'origine. Elle annonce qu'elle y organise une fête et souhaite y inviter Corentin Midy. On ne sait pas dans quelle condition Corentin, né en 1918, a connu la famille d'Elly. L'Allemande était née en 1924 et est décédée en 2010. Le lien n'a pas été conservé.

Un héritage dans la pierre

Le lien peut-être le plus durable à Pouldergat (comme ailleurs) est peu connu. Plus de la moitié des prisonniers de guerre pouldergatois travaillait dans l'agriculture. En Allemagne ils ont découvert des fermes et un monde agricole très différents de celui qu'ils connaissaient à Pouldergat. Ils en ont retenu quelques aspects. À leur retour ceux qui en avaient l'occasion ont construit des bâtiments inspirés des constructions allemandes. C'est le cas de Charles Kervarec à Kerhuel. Né en 1918, il est resté prisonnier au nord de Francfort dans l'ouest de l'Allemagne un an avant d'être rapatrié pour maladie. Mais les souvenirs seront durables.

Sa ferme de Kerhuel est créée en 1952 suite à une division de l'exploitation originelle de la famille. La construction est inédite. Elle comprend un bâtiment unique (en pierre) de 23 mètres de long et une douzaine de large, qui abrite une partie habitation et tous les espaces dédiés aux animaux (vaches, cochons), au stockage des productions (graines, paille) et au matériel agricole. Jean Le Bihan, beau-fils de Charles Kervarec se rappelle que celui-ci expliquait s'être inspiré de ce qu'il avait vu pendant sa détention en Allemagne. Le bâtiment a en effet une disposition qui tranche avec les constructions traditionnelles bretonnes. On remarque notamment que la partie habitation donne sur un pignon, exposé au sud, qui comprend deux fenêtres au rez-de-chaussée et deux autres à l'étage. Voilà donc un autre héritage des prisonniers de guerre en Allemagne.

Le bâtiment de la nouvelle ferme de Kerhuel construite en 1952.

On voit sur le pignon sud, les fenêtres qui donnent sur la partie habitation, le reste étant dévolu aux activités agricoles et d'élevage.

La solidarité entre prisonniers

Un autre aspect de la mémoire vivante du traumatisme de la guerre passe par les associations de prisonniers. Ceux-ci ont souvent rencontré des connaissances du pays à l'occasion des multiples déplacements d'un stalag à un autre. Des amitiés fortes sont aussi nées. Là encore, l'histoire de Louis Kervarec en témoigne.

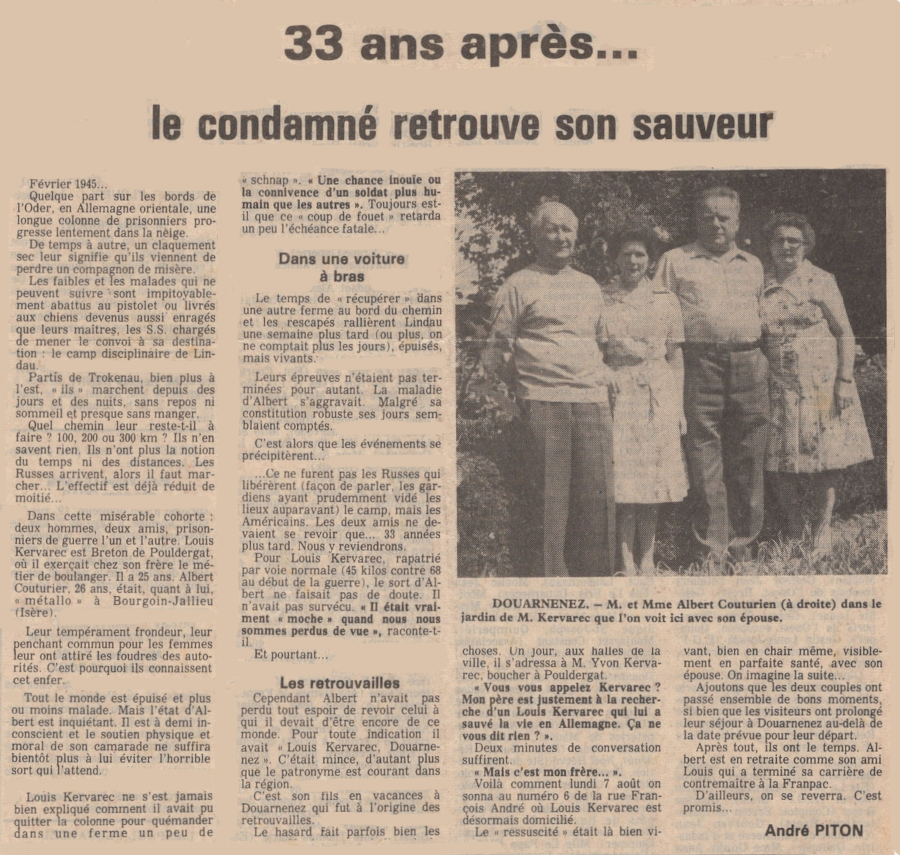

Celui qui fut longtemps un des responsables locaux de l'association des anciens prisonniers de guerre du pays de Douarnenez a pu renouer à l'été 1978 avec la famille d'Albert Couturier qu'il avait sauvé lors de l'évacuation de leur camp en 1945. Les deux anciens prisonniers se sont retrouvés en août de cette année-là, 33 ans après avoir été séparés lors du retour au pays avec son copain demeurant en Isère.

Article du Télégramme 1978

Aujourd'hui tous ces liens se sont estompés avec le temps. Ils témoignent de belles histoires au-delà des guerres et des frontières.

Textes, documents : Marie-Madeleine Hénaff, André Kervarec, Ronan Larvor.